Web アプリ・サイトに地図を埋め込みで使いたい!というところから一番最初に馴染みがある Google Map を検討すると思います。最初のスタートが速くてわかりやすいためいいのですが、段々と機能を追加したりすると重くなったり、開発が進まなくなったりするのがよく見てきました。そこで、代替として Mapbox や Maplibre というものが候補に挙がります。特に Maplibre の場合はどこから始めればいいかよくわからない、というのは個人的にも経験したことあります。

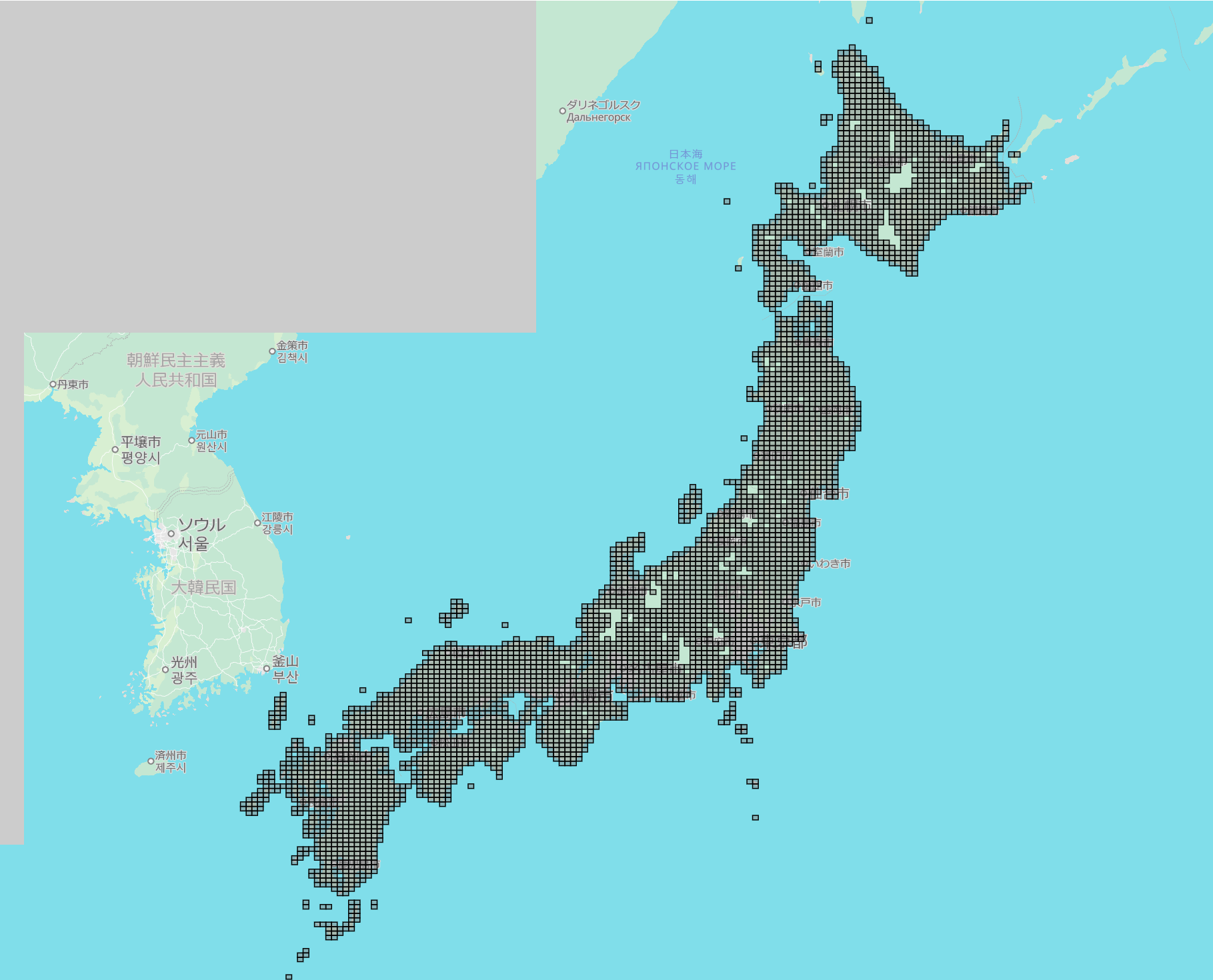

KotobaMedia では、Web 地図に欠かせない「背景地図」「ベースマップ」は標準であるべきと考えています。誰でも編集できる「地図の Wikipedia」、 OpenStreetMap のデータを基本とする地図は、年々質を向上させているコミュニティーのお陰様で、ほとんどのアプリ・サイトに埋め込む地図が必要な用途でも使えるレベルには達成している。

他にも、国土地理院が公開している「標準地図(ラスター)」や「ベクトルタイル」もありますが、OpenStreetMap には地理院のデータに含まれていない施設情報もありますし、間違いや抜けている情報があれば気軽に追加できます。地図の用途によって、適切なベース地図データを選択するのが大事です。

KotobaMedia の OpenStreetMap ベースの地図を気軽に API キーなしで始めることができます。ぜひ、興味ある方は使ってみてください。

なんで無償で提供できるか

KotobaMedia は位置情報を物理世界と結びつけるところに一番価値があると考えている。ベースマップはその基礎となります。なくてはならないが、どのベースマップにしろ、その地図の価値が大きく左右することはない。誰でも気軽に使えるベースマップがあると、価値あることに集中することができるのが目的。

商用利用は可能ですが、月100万タイル以上の利用を想定する方は事前に問い合わせてください。用途によっては有料サポートをお願いする場合があるので、予めご了承ください。

今回公開対象の日本国内使用向けベースマップは、すでに無償公開されている Protomaps の世界タイルから日本エリアを抽出し、編集を加えたものです。このプロセスはオープンソースで公開しています。

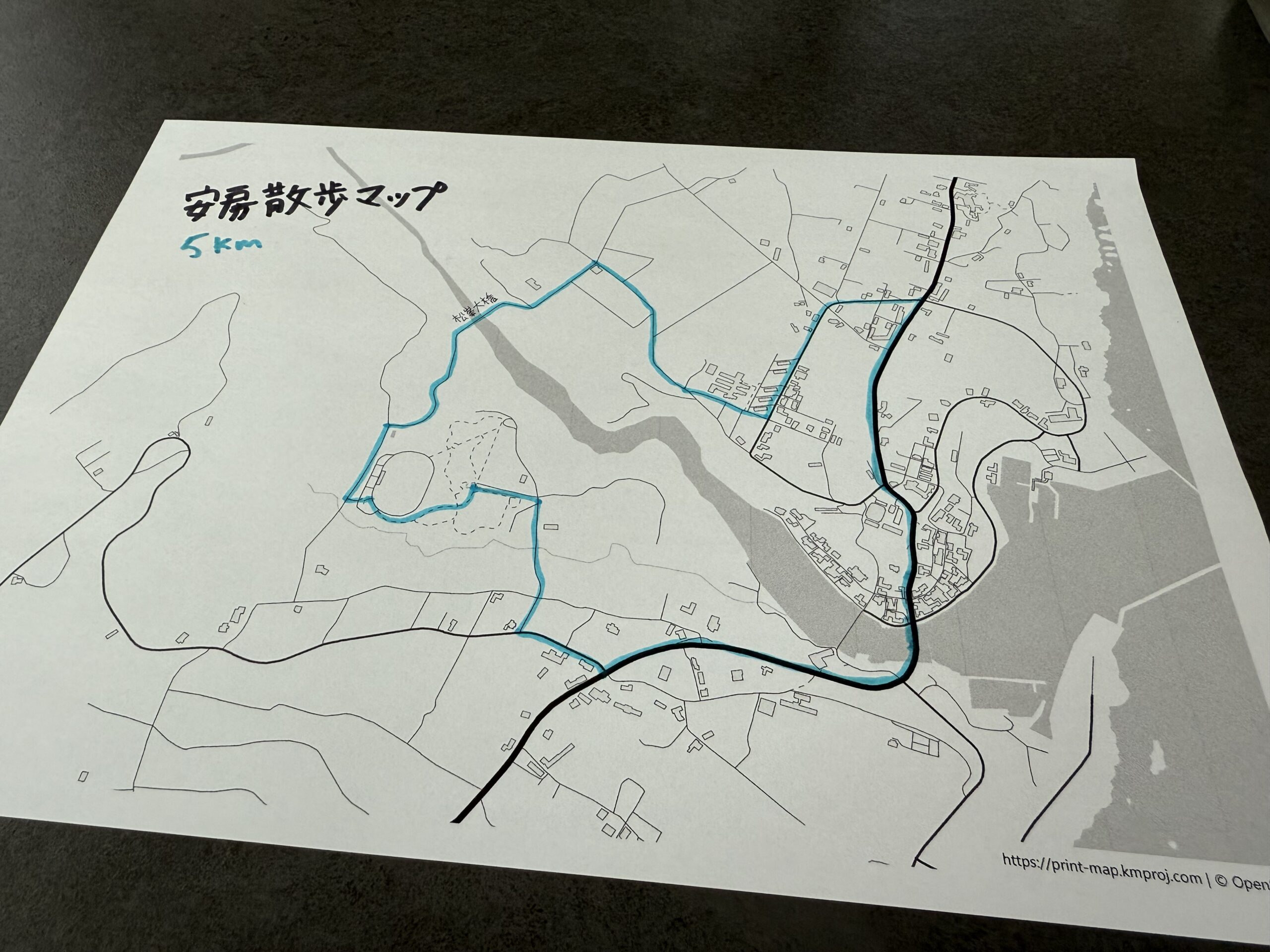

みんなはどのような地図を作っているかを教えてください!

今回公開したベースマップとは別に、あなたはどのような地図を作っていますか?どのようなデータを組み合わせていますか? X で教えていただけば幸いです!